1Win Azərbaycanda bonuslar və aksiyalar

İlk depozitə bonus — 1Windən necə 1650 Azn əldə etməli?

Yeni İstifadəçilər cəmi iki sadə addıma 1650 azn-ə qədər ala bilərlər. Onlardan yalnız qeydiyyatdan keçmək və oyun hesabını artırmaq tələb olunur. 300 azn hesab artırıldıqda, bonus depozitin 500%-ini təşkil edəcək, amma 1650 azn-dən çox olmayacaq, çünki bu məbləğ aksiyanın maksimaq həddidir. Pullar əvvəlcə bonus balansına əlavə ediləcək. Vəsaitlərin real hesaba köçürülməsi üçün geri udma şərtlərinin yerinə yetirilməsi tələb olunur.

Ekspress bonus

Daha bir daimi aksiya, müştərilərin ekspress mərclərinə görə mükafatlandırılmasıdır. Təklifin aktivləşdirilməsi üçün kupona mininmum 5 nəticə əlavə etmək lazımdır. Buna görə yekun uduşa əlavə faizlər hesablanır. Ən əsası, hər nəticə 1.3 və yuxarı əmsala malik olmalıdır.

Ekspressdə nə qədər çox hadisə olsa, yekun uduş faizi də bir o qədər yüksəkdir.

Artım aşağıda göstərilən formada həyata keçir:

- 5 hadisə — 7 %;

- 6 hadisə — 8 %;

- 7 hadisə — 9 %;

- 8 hadisə — 10 %;

- 9 hadisə — 11 %;

- 10 hadisə — 12 %;

- 11 və ya daha çox hadisə — 15 %.

Nümunə üçün 12.0 əmsallı, 6 hadisəli, 100 aznlik ekspress mərcinə baxmaq olar. Uduşlu olduqda, müştəri 1200 azn + uduş məbləğinə əlavə olunan 8% bonusa görə 96 azn əldə edəcək.

1WIN kazinodan keşbek

Şirkətin qumar oyunları oynamaq arzulayan müştəriləri 30% _ə qədər keşbekə iddialıdırlar. Geri qaytarmanın yekun fazi “Slotlar” bölməsində ötən həftənin yekunları üzrə bütün mərclərin məbləğindən asılıdır. Hesablama zamanı real balansdan yalnız uduzmalar hesaba alınır. Keşbek dərhal real balansa köçür və geri udmağa ehtiyac qalmır.

Fazilərin köçürülmə sxemi aşağıdakı cədvəldə təqdim edilmişdir.

Keşbek | Həftəlik mərclərin məbləği | Keşbekin maksimal məbləği |

1 % | 2 220 ₼ | 70 ₼ |

2 % | 6 660 ₼ | 90 ₼ |

3 % | 11 100 ₼ | 110 ₼ |

4 % | 17 760 ₼ | 180 ₼ |

5 % | 22 200 ₼ | 330 ₼ |

10 % | 222 030 ₼ | 440 ₼ |

20 % | 444 060 ₼ | 670 ₼ |

30 % | 1 110 150 ₼ | 1 110 ₼ |

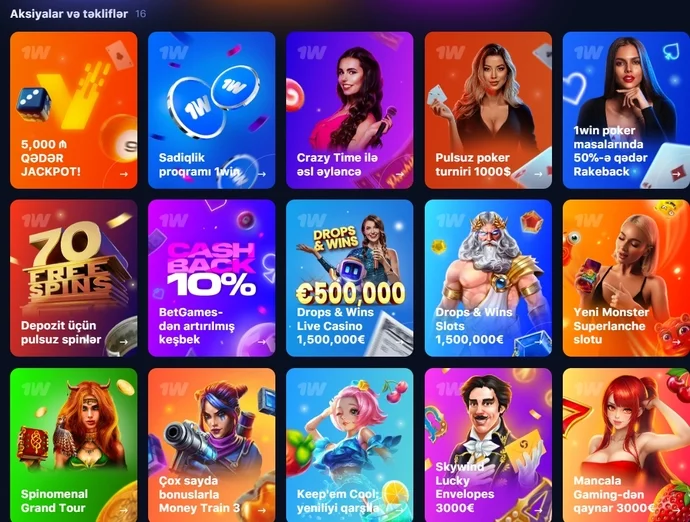

1Win Azdan bütün aksiyalar

- TV oyunlarında Cekbot. Bu rejimdəki uduşa əlavə mükafat almaq imkanı.

- Loyallıq proqramı. İdman və kazino mərclərinə görə İstifadəçilərə monetlər köçürülür. Sonradan onları real pula dəyişmək olar.

- Crazy Time ilə real əyləncə. Bu oyunda böyük çoxaldıcı (çarpan) əldə etmək imkanı.

- Poker üzrə ödənişsiz turnirlər. Mütəmadi olaraq şirkətin frirollalarında 1000 dollar oynanılır.

- Pokerə görə Reykbeyk. Statusdan asılı olaraq, müştərilər ödənilmiş komissiyadan 50%-ə qədər ala bilərlər (reyka).

- İlk depozitə görə frispinlər. Balans artımına görə yeni oyunçulara təkcə bonus pullar deyil, həm də pulsuz fırlanmalar köçürlür. 33 azndən başlayaraq hesab artırıldıqda 70 frispin köçürüləcəkdir.

- BetGames oyunlarına görə keşbek. Bu provayderin slotlarından bütün uduzmalara görə oyunçular 10% geri qaytarma əldə edə bilərlər.

- Canlı Kazinoda Drops & Wins. 1.500000 avroluq ümumi priz fonduyla Pragmatic Playdən prizlərin paylanılmasında iştirak etmək imkanı.

- Slotlarda Drops & Wins. Slotlarda 1500000 avroluq ümumi priz fonduyla prizlərin paylanılmasında iştirak etmək imkanı.

- Uğur yoncası. Müqəddəs Patrik günü şərəfinə bəzi slotlarda maksimal uduş artırılır.